한국의 근현대 미술사에서 가장 큰 족적을 남긴 두 사람, 남농(南農) 허건(許楗: 1908~1987)과 월전(月田) 장우성(張遇聖:1912~2005). 20세기 초 두 차례 세계전쟁을 겪고 한국 근현대 미술사 출발점에서 선 두 사람은 문인화라는 최고의 경지에서 전통의 맥을 이으며 현대적 감각의 수묵채색화 기반을 닦았다.

시·글씨·그림, 시서화(詩書畵)를 완벽한 아름다움으로 화폭에 담아낸 문인화. 시구절은 여운을 남겼고, 서체에는 깊은 뜻이, 그림엔 운치가 서렸다. 나라를 빼앗기고, 해방을 겪고, 전쟁을 지나 산업화를 겪은 화가는 심연까지 옥죄는 암울한 시기에도 ‘혼’을 잃지 않았다. 사실적인 원근을 직시했지만, 대상의 본질과 진실성은 살렸다. 화가이면서도 문인이었던 두 사람은 고도의 정신세계를 화폭에 담았다. 그것은 전신(傳神)이었다.

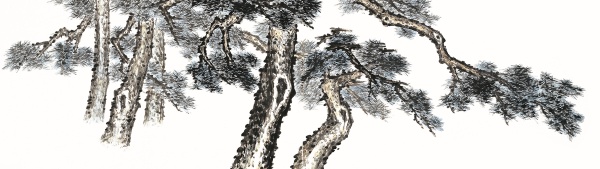

남농은 특유의 산수화풍을 개척했다. 목포의 실경을 담아 사실적인 구도를 유지하면서도 이상향을 잃지 않았다. 특히 서예적인 선과 자연스러운 먹, 여백의 효과를 드러내면서도 단순히 전통적인 정형성만을 유지하지 않았다. 소나무를 산수화에서 분리시켜 단독으로 담기도 했다. 호남 소나무 특유의 겉껍질 질감으로 살아난 소나무는 박진감 있는 리듬의 먹선으로 화폭에 생명력을 불어넣었다. 공기의 여백을 채우면서 더 깊은 여백을 드러내는 신운(神韻)의 리듬이었다.

남농이 산수화에서 위풍당당함을 드러냈다면, 월전은 화조화에서 예리한 감각을 펼쳐냈다. 다중의 입체감이 살아난 장미는 소진되지 않는 향기를 뿜을 것 같고, 표정과 동세가 극적으로 표현된 동물은 살아 움직일 듯 생동했다. 표현에만 머물지 않았다. 문인화답게 세상에 대한 예리한 고발과 풍자로 격을 살리고, 표현의 내포를 깨닫는 즐거움을 선사했다.

=

이미 두 화백은 작고했으나 작품은 살아 숨 쉬듯 만났다. 수를 두듯 이야기는 끊이질 않았다. 경쾌하거나 엄숙하게, 화려하거나 단순하게, 화폭에 적어 내려간 정신세계는 끝나지 않은 듯하다. 생생한 작품으로 만난 두 거장. ‘쌍벽: 남농과 월전의 세계’전은 이천시립월전미술관에서 12월 8일까지 계속된다.