“언제 밥 한번 먹자”

“조만간 또 보자”

일상에서 자주 쓰는 흔한 인사말을 말 그대로 받아들이는 사람은 아마 없을 것이다.

그런데 별 뜻 없는 ‘흔한 인사말’을 외국 사람이 들으면 어떨까? 그것도 조선 시대에 말이다.

1888년 스물다섯 살의 나이에 선교자 신분으로 부산항을 통해 조선 땅을 밟은 제임스 S. 게일은 ‘한국의 작별인사’에 대해 다음과 같이 기록했다.

이곳에서 가장 흔한 작별인사는 “Nail do orita(I will come again tomorrow)”인데, 대부분은 오지 않았다.

그를 방문했던 많은 사람들이 “내일봅세”, “내일 또 오겠네”라는 말을 남기고 돌아갔지만, 내일이 와도 찾아오지 않았다고 말한다.

여기서 ‘내일’이란 그가 번역한 것처럼 ‘바로 다음 날’보다는 ‘다가올 앞날’로 이해하는 게 자연스러워 보인다. 다시 말하면 선조들은 “조만간 보자”는 말을 하고 싶었던 것 같다.

그는 약속을 지키지 않은 친구들에게 서운한 마음이 들었다. 그러나 곧 문화적 차이에서 오는 오해라는 사실을 깨달았다.

친구들 대부분이 이런 약속을 하고 돌아갔기에 나는 곧 내 가까운 친구들이 모두 약속을 지키지 않는다고 오해했었다.

하지만 얼마의 시간이 지나고 나자 나는 조선 사람들의 이런 말이나 약속은 꼭 그렇게 하겠다는 것이 아니라 단순한 인사치레임을 알게 되었다.

물론 친구들과 평화와 신뢰도 굳건히 유지되었다.

과거에도 우리 선조들은 오늘날처럼 ‘기약 없는 약속’을 하고 다니면서 때때로 오해를 불러일으키곤 했던 것이다.

한편 윗글은 조선의 마지막이라 할 수 있는 1888년부터 1897년까지 일을 기록한 제임스 S. 게일의 <조선, 그 마지막 10년의 기록>의 한 대목이다.

<조선, 그 마지막 10년의 기록>은 조선을 서양 세계에 최초로 소개한 책으로 알려져 있다.

제임스 S. 게일은 사십여 년간 조선인들과 어울려 함께 생활했고, 수많은 우리 고전과 저서를 읽고 번역할 정도로 우리말에 능통했다.

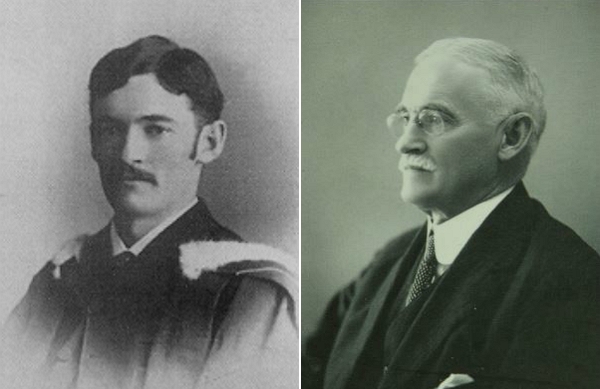

![[좌] 기사와 관련 없는 사진, [우] 제임스 게일](https://kr.theepochtimes.com/assets/uploads/2021/02/a8173ec813fc64bc8f8adc52c3629a89-795x436.jpg)

![[태양의 길, 24절기] 생명의 비, 곡우(穀雨)…봄비 내려 백곡을 기름지게 하는 날](https://kr.theepochtimes.com/assets/uploads/2024/04/888-235x132.jpg)

![표현의 자유를 제한하다…기나긴 ‘검열’의 역사 [프리덤퍼스트]](https://kr.theepochtimes.com/assets/uploads/2024/04/fffr-235x132.jpg)

![먹거리만으로도 우울·불안에서 벗어날 수 있어…핵심 영양소 3가지는 [바이탈사인]](https://kr.theepochtimes.com/assets/uploads/2024/04/sss-1-235x132.jpg)