캘리포니아 떠난 주민들 소득세 0% 텍사스·네바다로

미국 내에서 세율이 높은 캘리포니아에서 최근 몇 년간 납세자들의 이탈이 이어지면서 수십억 달러의 세수가 감소했다.

미 국세청(IRS) 자료에 따르면 2017~2018년 캘리포니아의 순이탈 주민은 16만5355명이며, 이들이 내던 소득세 등 88억 달러(9조8000억원)의 세수가 다른 지역으로 함께 빠져나갔다.

타지역으로 거처를 옮기는 것은 은퇴·일자리·주거비용 등 여러 요인에 영향을 받지만, 비영리 정책연구기관인 ‘캘리포니아 폴리시 센터(CPC)’의 정책분석가 브랜든 리스토프는 “캘리포니아에서 수십억 달러의 자금이 이탈하는 것은 주정부의 잘못된 경제와 교육 정책 때문”이라고 말했다.

리스토프는 “한때 캘리포니아는 모두가 살고 싶어 하는 곳이었지만, 지금 캘리포니아는 사람들이 떠나고 싶어 하는 곳이 됐다”고 말했다.

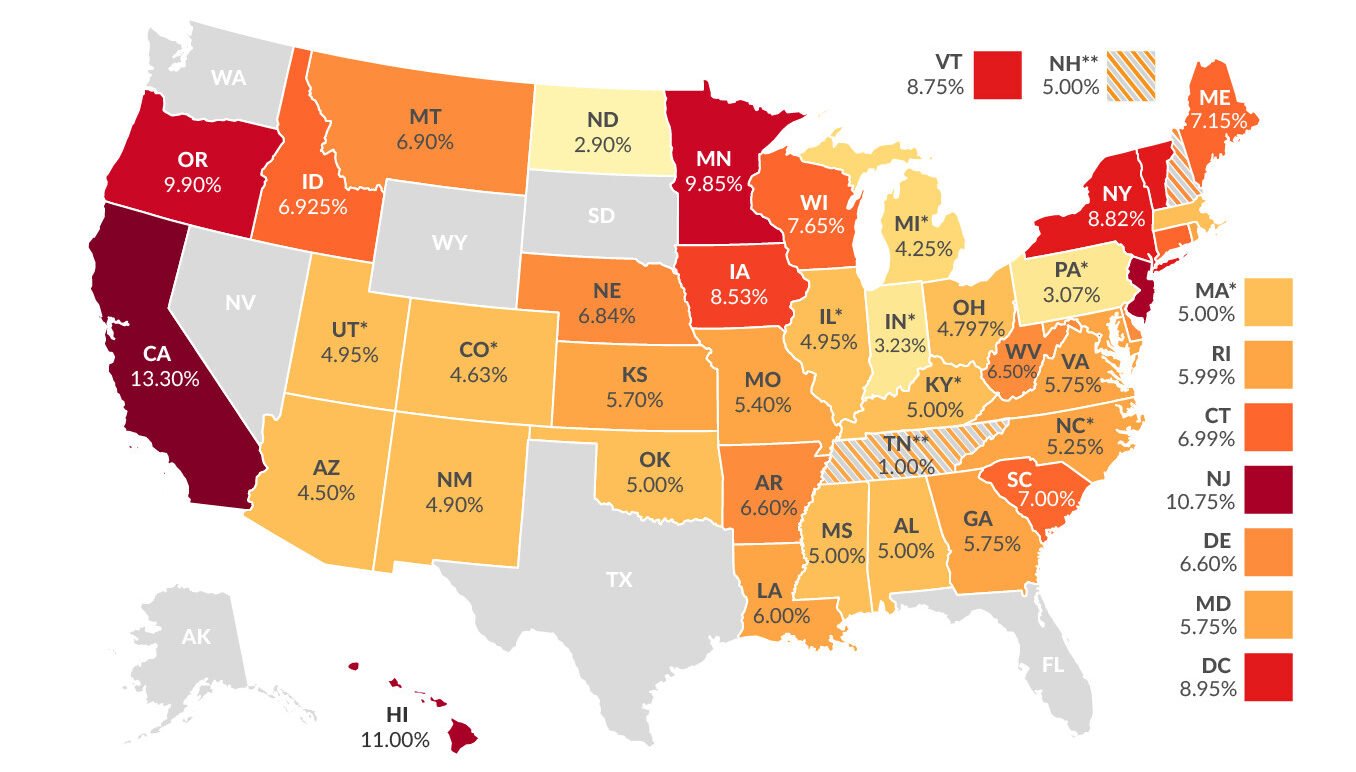

캘리포니아의 소득세 최고세율은 13.3%로 하와이(11.0%), 뉴저지(10.75%), 오리건(9.9%)보다 훨씬 높다. 법인세율도 8.84%로 미 50개 주 중 가장 높은 축에 속한다. 지난해 주의회는 이마저도 다시 16.3%까지 올리는 법안을 추진했지만 통과되지는 않았다.

캘리포니아뿐만 아니라 민주당이 의회를 장악해온 뉴욕(10.9%), 미네소타(9.85%) 등도 마찬가지다. 반면 텍사스를 비롯해 네바다, 플로리다, 사우스다코다, 테네시, 와이오밍, 알래스카 등 공화당이 의회를 주도하는 지역은 소득세가 없다.

캘리포니아 납세자 이탈의 수혜 지역은 텍사스, 애리조나, 네바다였다.

미 인구조사국 자료에 따르면, 같은 기간 텍사스의 순유입 주민은 7만2306명으로 세수 34억 달러가 증가했다. 캘리포니아를 이탈한 주민 대부분이 텍사스로 향했다.

같은 기간 애리조나의 순유입 주민은 5만3476명으로 세수 증가는 22억 달러였으며, 네바다는 캘리포니아를 이탈한 주민 4만9745명이 유입돼 세수가 23억 달러 늘었다.

지난해 미 전기차업체 테슬라의 최고경영자(CEO) 일롬 머스크 역시 20년 넘게 살던 서부 캘리포니아를 떠나 남부 텍사스로 이주했다. 개인뿐만 아니라 컴퓨터 하드웨어 업체 휴렛 팩커드(HP), 클라우드 서비스회사 드롭박스 등 실리콘밸리 기업들도 캘리포니아를 떠나고 있다.

그러나 높은 세금이 캘리포니아 이탈에 얼마만큼 영향을 미치는지에 대해서는 전문가들 사이에 의견이 엇갈리고 있다.

인구조사국은 타지역으로 이주하는 이들에게 이주를 결정한 이유에 대해 고용·주거·진학(대학)·범죄 등의 항목으로 묻고 있으나 세금에 관해서는 묻지는 않는다.

2019~2020년 인구조사에서 이주를 결정하는 요인 1순위는 ‘더 큰 아파트/새집’이었고 그다음으로는 ‘새 직장/이직’, ‘가정사’ ‘임대가 아닌 내 집 마련’ ‘주거비용 부담’ 등이었다.

워싱턴DC에 본부를 둔 미국 자유주의 보수 싱크탱크 카토(Cato) 연구소는 2018년 분석에서 “다른 주(州)로 이전하는 주요 원인은 세금”이라며 “인구조사국 조사의 응답을 통해 세금 요인의 영향을 추론할 수 있다”고 밝혔다.

이 보고서에서는 “인구조사국은 이주자들에게 세금 때문인지 묻지는 않는다. 그러나 19가지 조사항목 중 일부는 세금의 영향을 반영한다”며 ‘주거’ 항목은 재산세 부담, 이직은 소득세 효과를 나타낼 수 있다고 분석했다.

예를 들어 새 직장을 찾아 캘리포니아에서 네바다로 이주하는 사람들은 급여 수준과 함께 네바다의 0% 소득세를 반드시 고려하리라는 것이다.

미국의 대표적인 조세정책 연구기관인 ‘텍스 파운데이션’의 2021년 ‘주(州)별 사업세 기후 지수’에 따르면 캘리포니아는 49위로 뉴저지(50위), 뉴욕(48위), 코네티컷(47위), 미네소타(46위) 등 민주당 텃밭 지역과 함께 최하위 그룹에 속했다.

/한동훈 기자

* 이 기사는 톰 오지멕 기자가 기여했다.

![트럼프를 ‘악당’으로 만들다…악의적 프레임의 수혜자는 누구? [ATL]](https://kr.theepochtimes.com/assets/uploads/2024/04/rrrr-235x132.jpg)